故 황규응 (黃圭應) 선생님을 기리며

글 : 정 인성

낙동강 하구의 낙조는 그 빛깔이 아름답습니다.

겨울 철새가 하루의 끝을 물고 수면을 비상하면

조업을 끝낸 어선들이 황혼의 색조를 뒤집어쓰고 귀향합니다.

늘 발이 시린 삶은 해가 지는 강가에 서서

갯벌 속 깊이 뿌리 내린 미련을 털지 못하고 그냥 어둠이 됩니다.

황 규응 선생님께서 2004년 9월 24일 78세로 타계하셨다.

“내가 죽기 전에 마지막으로 끝내야 할 일이 있습니다.

아직 완성하지 못한 작품 몇 점을 마무리 할 수 있도록 도와주십시오.“

이 말은 선생님이 의사에게 한 말이다.

선생님은 병세가 마지막 단계에 와 있을 때까지 병원 가기를 거부했다. 스스로 자신의 병을 감지하고 있었으며 병원에 입원하여 오직 생명 연장을 위한 투쟁에 모든 시간을 쏟아 붓는 일이 싫었던 것 같았다. 그래서 투병 기간 중에도 기력이 닿는 대로 틈틈이 작품 제작을 했다고 한다. 그리고 기력이 다 소진해지자 마지못해 식구들의 손에 이끌려 병원을 찾아 갔었다. 육신의 살은 이미 물처럼 다 빠져나가버리고 오직 예술의 반짝이는 정신만 남아 있었기에 작품을 끝낼 수 있도록 만 해달라고 의사에게 간곡히 말했던 것이다.

예술이란 감성적이고 독창적이며 또한 강인한 집념이 수반된 행위로 재료와 양식, 기교 등에 의하여 미를 창조함을 말한다. 그렇다면 예술가가 되기 위한 고독한 작업의 행보는 작가 스스로의 삶이며 노력이며 감각이라 하겠다. 그 결과의 가치는 고스란히 작품 속에 녹아 있을 것이다. 그래서 위대한 예술가의 흔적은 결국 작품 속에 스며있는 정신과 삶의 기록에서 찾을 수 있다고 하겠다. 그렇다면 그가 남긴 작품과 인생의 자취에서 그 가치를 찾아보아야 한다.

나는 황 규응 선생님을 가까이에서 수년간 지켜보면서 그동안 느끼고 들은 것을 종합하여 부족하나마 몇 자 적어 보려 한다.

황 규응 선생님은 1928년 1월 20일 경남 일광면 문중리에서 태어났다. 유년 시절 일광면 일대에서 선주였던 부유한 집안에서 자라난 그는 공부보다 그림에 더 많은 관심을 보였고 본격적인 그림 수업은 서울 중동 중학교를 다닐 때 미술선생님의 지도를 받으면서부터 이었다고 한다. 그 당시 동창이었던 박 순천 선생이 선전에 정물화를 출품하여 입선하였던 일이 선생님에게 그림을 평생 그릴 수 있도록 하는 자극제가 되었던 것 같다. 중학교를 졸업하고 춘천 사범 강습과에 다녔는데 당시 대동아전쟁 중이였기에 학생신분으로도 강원도 강릉의 강동 초등학교에 교사로 임용되어 몇 개월 근무하셨다. 그 후 부산으로 내려와 동래 내성초등학교에서 정식으로 교편생활을 하게 되었는데 그 때 미술연구발표를 맡아하면서 그림에 본격적인 입문을 하게 되었다. 6.25 사변이 나고 김 봉진 선생님과 청년 방위대 문관으로 근무하다가 조직이 해산되어 경찰에 몸담게 되어 27년간 형사로 근무하다 50세에 퇴직을 했다. 경찰 생활을 하면서도 4번의 개인전을 열 정도로 그림에 대한 애정이 남달랐다. 이 시기에 양달석, 서성찬 등과 교류를 가졌다. 그 후 2004년 2월 부산 동광동 피카소 화랑에서 11번째 개인전을 열면서 화가로서의 길을 걸어왔다

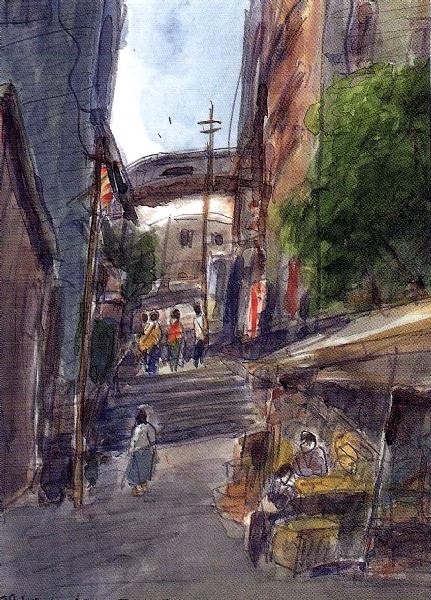

선생님은 주로 수채화를 그렸는데 그것은 김남배 선생이 일본신문에서 찢어온 종군 화가의 수채화 그림을 보고 크게 감명을 받았기 때문이라고 한다.

선생님의 그림을 처음 대하면 대다수의 사람들이 그 순박함과 꾸밈없이 다가오는 어머니의 음성이 담긴 정 같은 것을 느낄 수 있다고 한다. 요즘 젊은 세대들이 그려내는 날렵하고 경쾌한 그림과 달리 묵은 향기를 풍겨주는 진득한 그리움이 배여 있기 때문이리라.

“그림이란 현장 작업이 최고야.

눈에 보이는 것이 가슴에 느낌으로 맺혀질 때 그려야 맛이 나지

집에 와서는 도무지 그 맛이 안 나거든“

텁텁한 목소리로 스케치 현장에서 후배들에게 던져주던 말이었다.

그만큼 선생님은 스케치를 나가 현장 작업을 주로 하였다. 구도가 마음에 드는 장소가 있으면 쪼그리고 앉아 연필로 대충 구도를 잡고는 큰 바탕칠 붓으로 쓱쓱 그려내는 모습이 참으로 기이해 보였다. 우리들은 스케치를 나가면 보통 이젤을 펼치고 의자를 놓고 작업 준비를 어느 정도 갖춘 후라야 작업을 시작 하는데, 선생님의 그런 모습이야말로 우리들이 보기에는 한없이 어설프게 보였다. 그것은 오랜 기간 현장 작업을 하면서 생긴 습관인 듯하다.

선생님은 임종하는 그 날까지 낙동강하구와 인접한 동네 하단(下端)에서 살았다. 그러다 보니 지형적으로 가까운 을숙도로 나가서 스케치를 많이 했다. 그래서 을숙도를 주로 그리는 수채화 화가란 이름을 달기도 했으며 말년에는 유화를 시작하여 유화 작품도 일부분 남겼다. 나는 종종 선생님의 집을 방문하였는데 갈 때 마다 집안 곳곳에 쌓여있는 작품을 보면서 그 작업량에 입을 다물지 못하였다. 언젠가 옛날 작품을 찾기 위하여 여기저기 집안을 뒤지는 과정에 서랍장 여러 곳에 배접을 하지도 않은 그림들이 빼곡히 들어차 있는 것을 보았다. 그렇게 많은 작업을 하고서도 아직 다 완성하지 못한 그림에 미련을 두며 간암 말기의 병상에서 그림에 대한 열정을 불태웠다는 이야기는 우리들에게 시사하는 바가 크다.

예술의 길은 고독과 고뇌에 찬 험로이다. 그 길은 누구도 대신할 수 없으며 오직 작가 자신만이 헤쳐가야 하는 과제일 뿐이다. 자신의 작품을 위하여 혼신을 다하는 모습을 보여 줄때 예술가로서 존경을 받는다.

이글을 쓰면서 선생님의 삶을 되돌아보니 새삼 함께한 시간들이 그리워진다.

선생님

강가에 서서 흐르는 강물을 바라보면 강은 소리 없이 흘러갑니다.

강둑 위에는 석양에 빛나는 억새꽃들이 가을이 깊었음을 말해 줍니다.

멀리 강 건너 마을에서 저녁 짓는 연기가 피어오르고

가끔 개짓는 소리에 적막이 깨어납니다.

아직 전시장 한자리에 걸려있는

선생님의 그림 속에 찍혀진 붓 자국의 물기가 다 마르지 않은 듯한데

쉬지 않고 걷던 투박한 발걸음 강물 속에 던져 버리고

지친 여정 한잔 술로 풀며 석양이 되어 흩어집니다.

이제 육신의 껍질 훌훌 벗어 버리고

어둠 저 넘어 찬란하게 펼쳐진 피안의 세상으로 편안히 가십시오.

이승에서 다 그리지 못한 그림들 원 없이 그리시고요.

우리는 선생님을 존경합니다.

'picture' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 추사 김정희 / 불이선란도 (0) | 2010.04.22 |

|---|---|

| [스크랩] 매화가 필때 (0) | 2010.04.07 |

| [스크랩] Helen Allingham 수채화 (0) | 2010.03.10 |

| [스크랩] 만추 (0) | 2010.02.19 |

| [스크랩] 봄이오는 소리 (0) | 2010.02.16 |